Heute stellen wir einen Artikel vor, der in der Ausgabe Nr. 39 – Heimatpflege im Kreis Soest im Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Text und Fotos stammen von Peter Sukkau aus Soest. Den Hinweis hierzu erhielten wir von Dieter Holtheuer.

Lange haben die Feuerwehr-Freunde aus Werl-Oberbergstraße darüber gerätselt, welches schwere Objekt sie geborgen hatten. Als sie vor etwa 20 Jahren auf dem Hof Lieberenz den vorhandenen Brunnen säuberten, fanden sie in 11 Meter Tiefe einen ca. 60 kg schweren behauenen grünen Sandstein und hievten ihn an die Oberfläche.

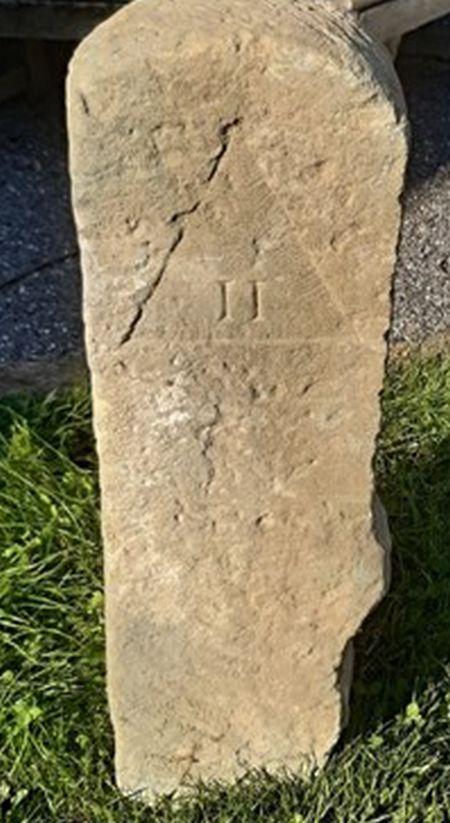

Auf einer Seite ist in sehr sauberer verzierter Schrift „Nr. 247“ zu lesen, auf der anderen Seite ist ein Dreieck eingeritzt in dem noch die römische Zahl „Zwei“ steht. Trotz langem Nachdenken kamen sie zu keinem Ergebnis. Für einen historischen Grenzstein waren die eingemeißelten Zeichen zu komplex, auch ein Grabstein konnte es wohl nicht sein, wer nennt sich schon Nummer 247 ?

Der Stein, wie er aus dem Brunnen geborgen wurde – mit Vor- und Rückseite.

Der Hof Lieberenz (früher Deitelhoff) wurde 1854 errichtet, seit dieser Zeit wird es also auch den Brunnen zur Trinkwasserentnahme gegeben haben. Wie kommt also dieser sehr gut erhaltene schwere Stein in diesen Brunnen

und was bedeutete er? Der Stein behielt lange sein Geheimnis und lagerte mehr oder weniger unbeobachtet in der Hofscheune. Erst eine glückliche Verkettung von mehreren Zufällen führte zur Aufklärung.

Im Jahre 2021 half Tobias Schlünder aus Oberbergstraße dem Hofbesitzer Andreas Liebernz gelegentlich bei seiner Arbeit. Lieberenz betreibt einen Garten- und Landschaftsbau. Die beiden standen eines Abends nach getaner Arbeit noch zusammen, als Tobias der ungewöhnliche Stein ins Auge fiel. Nach einigem Rätselraten über dessen Bedeutung beschlossen die beiden, die Mutter von Tobias, Ursula Schlünder, zu befragen. Diese ist in ihrer Freizeit im Vorstand des „Neuen Heimat-und Geschichtsvereins Werl“ tätig.

Frau Schlünder konnte sich erinnern, dass sie vor Jahren in einer Heimatzeitschrift einen interessanten Bericht über den Beginn der Landesvermessung in Westfalen gelesen hatte, in dem so etwas Ähnliches abgebildet war. Sie kannte zufällig auch den beim Katasteramt beschäftigten Michael Dahmann und zeigte ihm ein Bild des Steines. Michael Dah-

mann wiederum war in den letzten 20 Jahren oft der stets hilfsbereite Ansprechpartner des Autors dieses Berichtes, wenn mal wieder zwecks Forschungen Unterlagen aus dem Katasterarchiv benötigt wurden. Dahmann erinnerte sich natürlich sofort, dass ich mich lange Jahre um die Geschichte der Landesvermessung gekümmert hatte und gab die Frage mit Bild per Mail an mich weiter.

Mein Herz schlug heftiger, als ich die Bilder sah! Solch einen gut erhaltenen historischen trigonometrischen Pfeiler hatte ich noch nicht gesehen, solche Steine wurden vor über 200 Jahren angefertigt, wahrscheinlich hatte

ihn sein langer Brunnenaufenthalt so jugendlich erhalten.

Herzogtum Westfalen von 1810-1816.

Der trigonometrische Punkt Oberbergstraße ist rot markiert.

Diese Pfeiler waren die oberirdischen Vermarkungen der trigonometrischen Hauptpunkte des allerersten trigonometrischen Dreiecksnetzes der Landesvermessung im Herzogtum Westfalen um die Jahre 1810-1816 (Urnetz).

Jeder vermarkte Punkt hatte genaue Koordinaten, damals in der napoleonischen Zeit wurde noch in „Linien“ gemessen, später dann in Ruten und Fuß!

Von diesen Festpunkten aus begannen später die ersten Katastergeometer ihre Messungen für die sog. Katasterurvermessung, also die erstmalige genaue Größenbestimmung der Grundstücke, damit es für jedermann

eine gerechte Grundsteuer gab.

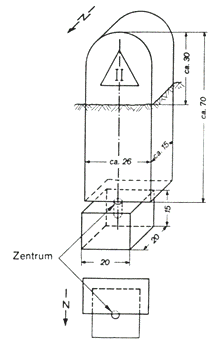

Die Pfeiler sind etwa 70 cm lang und nur der Kopf mit der Zahl war oberirdisch zu sehen. In etwa 40-50 cm Tiefe stand er auf einer Pflasterung, die in der Mitte einen Quader mit zentrischem Loch hatte. Das Loch war der genaue Mittelpunkt des Dreieckspunktes. Etwa 1834 waren alle Grundstücke in Westfalen vermessen, das „Grundsteuerkataster“ war fertig. Damals dachte man noch nicht an eine dauerhafte Erhaltung des

benötigten Landesnetzes und so wurden die Vermarkungen vergessen, größtenteils auch von den Bauern herausgerissen, weil sie beim Ackern störten. Manchmal sind sie aber auch beim Bau einer Mauer integriert

worden. Etwa um 1880 bekam Preußen ein neues dauerhaftes Dreiecksnetz mit Koordinaten, die man auch heute noch benutzt.

Zeichnung nach Schmidt, 1960.

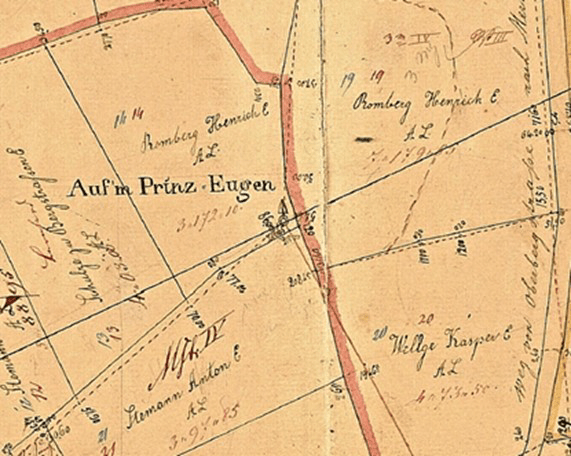

In ca. 300 Meter Entfernung von unserem im Brunnen gefundenen trigonometrischen Pfeiler gab es für die Urvermessung 1827-1834 den trigonometrischen Punkt II. Ordnung „Oberbergstraße“. Da es diese Vermessungs-

Punkte zweiter Ordnung nur etwa alle 5 km gab ist anzunehmen, dass der Pfeiler also einmal hier über der unterirdischen Pflasterung gestanden hat. Für uns Heimatfreunde und interessierte Geometer wäre es also interessant

zu erfahren, ob diese Pflasterung von ca. 1812 noch vorhanden ist. Meine Berechnungen aus den Jahren

2000 bis 2003 reichen westlich von Soest leider nicht bis in den Werler Raum. Ich wusste aber, dass sich mein

Berufskollege Hans Röcken aus Herscheid schon vor meinen Berechnungen mit dem Urnetz im Märkischen Kreis

beschäftigt hat. Meine zaghafte Anfrage führte tatsächlich zum Erfolg. Ich war sehr erfreut, dass er mir postwendend die aktuellen Gauß-Krüger-Koordinaten für unseren Punkt „Oberbergstraße“ mitteilte. Wir sind daher in

der Lage, nach der unterirdischen Pflasterung zu graben. Da der Grundstückseigentümer das Feld gerade mit einer Zwischenfrucht neu eingesät hatte, kann ein „Grabungstermin“ aber erst Mitte bis Ende Februar 2022 stattfinden.

Auf dem Kartenausschnitt der Urkarte ist auch die Flurbezeichnung „Auf’m Prinz Eugen“ zu sehen, dazu schreibt Schoppmann 1940: „Eine genaue Erklärung ist nicht zu finden. „Prinz Eugen“ ist im Volksmund ganz unbe-

kannt. Man vermutet, dass der Name zur Zeit der Schlacht bei Vellinghausen und Scheidingen (1761), an der Prinz Heinrich von Braun- schweig, Bruder des Herzogs Ferdinand von Br., als Führer teilnahm, entstanden ist. Es kur-

siert teilweise auch die Bezeichnung „op’m Prints Hinnerk“. Wann und warum der Pfeiler im Brunnen landete, darüber lässt sich nur spekulieren. Die lange Lagerung unter Wasser hat ihm jedenfalls sein sehr „jugendliches“ Aussehen erhal-

ten. Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund, Abteilung Vermessungsgeschichte, hat schon Interesse an dem geschichtlich interessanten Stein angemeldet.

Ausschnitt vom Aufmessungsriss der Urvermessung der Gemeinde Oberbergstraße aus dem Jahre 1829, mit dem Dreieckspunkt 247, der als Anschluss für die Grundstücksvermessung diente. Auch die Namen der damaligen Eigentümer und die Flurbezeichnung sind zu lesen (Norden ist rechts).

Bis heute sind nördlich des Haarstrangs nur 3 Steinpfeiler wieder aufgetaucht. Es gibt ja auch nur sehr wenige Leute, die den ehemaligen Zweck erkennen. Bei meinen Recherchen habe ich einen entsprechenden Pfeiler in einer

Gartenmauer an der Lohner Warte entdeckt. Auch im Landesinformations-Zentrum in Günne lag lange Jahre solch ein Stein in der Ausstellung, er wurde aber als historischer Grenzstein betitelt. Als ich den Pfeiler in neuerer Zeit auf-

suchen wollte, um seinen Zweck richtig zu beschreiben, war er plötzlich verschwunden. Keiner weiß, wo er geblieben ist!

Quellenangabe:

Schmidt, Rudolf: Die Triangulationen in Nordrhein-Westfalen, Druck: Landesvermessungsamt NRW, Bad

Godesberg 1960, S. 53-56;

Schoppmann: Die Flurnamen des Kreises Soest, II. Teil: in Soester Zeitschrift Nr. 53, Heft 1940, S. 160

Sukkau, Peter: An den Wurzeln der Landesvermessung – Wiederaufdeckung von historischen Vermessungspunk-

ten. In: Der Vermessungsingenieur 1/2002, S.20-24 Kreis Soest, Katasteramt, Kartenarchiv

Zum Autor:

Peter Sukkau ist über seine berufliche Tätigkeit als Vermessungsingenieur zur Heimatforschung gestoßen. Von

2008 bis 2018 war er Kreisheimatpfleger des Kreises Soest und ist nach wie vor in der Heimatpflege aktiv

Wir veröffentlichen diesen Bericht mit freundlicher Zustimmung vom Kreisheimatpfleger Herr Norbert Dodt.