Die Wiege der Porzellanmanufaktur Rosenthal, in Westönnen!

Dieser nette Herr hier links auf dem Bild war der Jude Philipp Abraham Rosenthal und wurde am 16.05.1774 in Westönnen als Sohn eines bereits in Westönnen lebenden Juden geboren. Er starb am 17.2.1853 in Werl. Bis 1811 lebte er im Dorfzentrum am heutigen Mawicker Weg 1 (Bild rechts).

Dann zog er nach Werl, eröffnete eine Handlung mit Tuchen und Kolonialwaren und gründete u.a. eine Baumwollweberei. Dadurch wurde er ziemlich vermögend. Sein Sohn Abraham Rosenthal (1821, Werl, – 13.06.1902, Bonn), erweiterte das Angebot auch um Porzellan. Dessen Sohn gründete schließlich 1879 in Selb / Oberfranken die weltberühmte Porzellanmanufaktur. 1880 verkauften die Rosenthals schließlich ihre Güter und verließen endgültig Werl.

Heinrich Buchgeister- 5facher Deutscher Meister, aus Westönnen!

Am 3.3. 1891 wurde einer der erfolgreichsten und angesehensten deutschen Sportler in Westönnen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Westönnen besuchte er zunächst die Rektoratsschule in Werl und wechselte dann auf das Gymnasium nach Coesfeld, um das Abitur zu erlangen.

Später studierte er in München Zahnmedizin und wurde Mitglied beim TSV 1860 München. 1913 ging´s nach Berlin. Am 4. Mai stellte er seinen ersten Deutschen Rekord im Diskuswurf mit 42.28 Metern auf; seine erste Deutsche Meisterschaft erzielte er im Speerwurf, den er auf 57,35 Metern schleuderte. Insgesamt erzielte er 5 Deutsche Meisterschaften. Leider war es ihm nicht vergönnt, eine Olympiade zu erleben- der I.Weltkrieg verhinderte eine Teilnahme der deutschen Mannschaft bis 1928..

Buchgeister optimierte die Technik des Speerwerfens u.a. mit dem Fünf-Schritt-Rhythmus im letzten Teil des Anlaufes, eine Technik, die noch heute besteht.

Der Träger zahlreicher Auszeichnungen starb am 13. November 1977 und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Bergäckerfriedhof in Freiburg – Littenweiler.

Autor Franz Georg Wegener – Quelle Heinz Beulertz – Werl Gestern Heute Morgen Ausgabe 1992

Dr. Alfred Dregger – erfolgreicher Politiker, aus Westönnen!

Von 1927 – 1931 besuchte er die Volksschule in Westönnen , dann bis 1939 das humanistische Mariengymnasium in Werl, wo er seine Hochschulreife ablegte.

Einige seiner beruflichen Stationen:

Von 1956 – 1970 war er Oberbürgermeister der Stadt Fulda, damals der jüngste in Deutschland, von 1962 – 1972 Mitglied des Hessischen Landtages.

Von 1967 – 1982 war er Landesvorsitzender der CDU in Hessen (Wahlergebnisse: von ursprünglich 26,4% in zwei Landtagswahlen über 39,6% auf 47,3%) und von 1970 – 1972 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag.

Von 1972 – 1998 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1982 – 1991 auch Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dessen Ehrenvorsitzender er wurde. Nach langer Krankheit verstarb er am 29.6.2002.

Jürgen Tomicek- bekannter deutscher Karikaturist, aus Westönnen!

Jürgen Tomicek wurde 1957 im Allgäu geboren. Nach Ablehnung eines Stipendiums an der Kunstakademie (aus mangelndem Kunstinteresse), kaufmännische Ausbildung mit ersten Arbeiten im Bereich Werbegrafik und Design. Einer Leidenschaft folgend, Berufswechsel zum Motorrad-Polizisten auf rheinisch-westfälischen Straßen.

Noch heute ist Tomicek aktiv am Polizeifortbildungsinstitut Münster im Fachbereich Werbung und Medien tätig.

Jürgen Tomicek ist mehrfach ausgezeichneter, freischaffender Karikaturist für zahlreiche Tageszeitungen und Zeitschriften im deutschsprachigen Raum.

Neben zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gibt es auch regelmäßige Jahrbuchveröffentlichungen. Im Internet unter www.tomicek.de

Ralf König, bekannter deutscher Buchautor & Filmemacher aus Westönnen

Ralf König, der erfolgreichste Autor der Gegenwart in der schwulen Szene, Bundesfilmpreisträger 1995, wohnt derzeit in Köln.

Seine Klassenkameraden erinnern sich noch gerne an ihren Mitschüler, immerhin hatte er ja zu der Zeit noch nicht sein „coming out“ erlebt, was insbesondere seine weiblichen Klassenkameradinnen zu berichten wissen… Ralf König verarbeitet übrigens manchmal auch seine Westönner Heimat in seinen Comics. Da tauchen dann plötzlich einheimische Namen wie „Schlummer“ auf, oder Ortschaften wie „Mawicke“ oder „Oberbergstraße“!

Ein Klassenfoto aus der Overbergschule hat er übrigens auch mal in einem Buch abgedruckt. Bei der großen Auflage seiner Bücher wurden so viele Westönner europaweit bekannt!

Der Kammersänger Karl-Josef Hering

In unserer Rubrik „Berühmte Westönner“ gab es noch eine Lücke zu schließen. Der Kammersänger Karl-Josef Hering taucht dort bisher nicht auf. Wir haben bei Wilfried von Rüden nachgefragt. Der hatte schon einige Male über den Sänger berichtet und hat uns seine Artikel aus dem Soester Anzeiger vom 14. Februar 2009 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.

Erinnerungen an den Kammersänger Karl-Josef Hering, der heute vor 80 Jahren geboren wurde – „In seinem Fach einer der Besten, den die Deutsche Oper Berlin je hatte“.

WERL. „Ich hatte die Ehre, ihn kennen zu lernen, weiß aber, dass er in seinem Fach einer der Besten war, den die Deutsche Oper Berlin je hatte und dessen frühes Zurückziehen von der Bühne der Opernwelt einen empfindlichen Verlust bedeutete“. Das schrieb der Generalintendant der Deutschen Oper Berlin, Professor Götz Friedrich, an die Familie des verstorbenen Kammersängers Karl Josef Hering.

Am heutigen Tag (14.2.) wäre er 80 Jahre alt geworden. Am 20. Mai 1998 war die einprägsame Stimme des aus Westönnen gebürtigen Karl-Josef Hering, die unzählige Menschen in vielen Ländern der begeistert und zu lang anhaltenden Ovationen hingerissen hatte, für immer verstummt. Der am 14. Februar 1929 geborene spätere Tenor besuchte das Werler Mariengymnasium und studierte Volkswirtschaft, um in den elterlichen Betrieb einzutreten. Doch wurde er durch seinen Gesangslehrer Franz Völker in seinen Überlegungen bestärkt, durch seine Stimme einen ausreichenden Lebensunterhalt zu verdienen. Auf der Krefelder Bühne ließ Karl-Josef Hering erstmals den tenoralen Heldengesang ertönen.

1958 debütierte der 1,93 Meter große Sänger aus Westfalen am Opernhaus Hannover im „ Freischütz“. Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte er an der Deutschen Oper Berlin, zu deren Ensemble er von 1966 bis 1979 gehörte. In Berlin glänzte Karl-Josef Hering u.a. als Wagners Siegfried und Parsifal, als Florestan in Beethovens „Fidelio“, als Canio in Leoncavallos „Bajazzo“ und immer wieder als Max in Webers „Freischütz“. Binnen kurzer Zeit schaffte er das, was vielen seiner Kollegen versagt blieb. Gastspielreisen führten ihn rund um die Welt. Er trat u.a. in London, Amsterdam, Rom, Luxemburg, Paris, Wien, Toronto, Los Angeles, Buenos Aires und Tokio unter den Dirigenten Solti, Jochum, Böhm, Maazel, Mehta, Stein, Leinsdorf, Keilbert und Varviso auf. Im berühmten Londoner Covent Garden sorgte er viele Jahre für Aufsehen und glänzende Kritiken. Die Engländer nannten ihn den wagnerischten der Heldentenöre.

Seiner westfälischen Heimat blieb Karl-Josef Hering stets eng verbunden. Ob beim Westönner Karneval, bei einem Opernkonzert in seinem Heimatort oder bei einer Rundfunkübertragung des „Großen Platzkonzertes“ aus Werl, wenn es der Terminkalender erlaubte, kam aus Berlin keine Absage. Einem breiten Publikum wurde Kammersänger Karl-Josef Hering auch durch viele Fernsehauftritte bekannt, so beim unvergesslichen Hans Rosenthal in „Dalli Dalli“, im „Blauen Bock“ und in „Erkennen Sie die Melodie?“. Ein Hüftgelenkleiden zwang Karl-Josef Hering zum Abschied von Opernhaus und Konzertsaal.

In ihrem Nachruf sagte seine Tochter Andrea: „Wir trauern auch um jenen Karl-Josef Hering, der für viele über Jahrzehnte ein guter, aufrichtiger und hoch geschätzter Freund war. Ein Freund, der mit seiner Geselligkeit und seinem Humor für viele glückliche und heitere Stunden gesorgt hat, der aber genauso Anteil an Kummer und Leid nehmen konnte und immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hatte.“

Auf mehreren Schallplatten werden seine Freunde und Bekannten seine wunderschöne Stimme weiterhin hören können und sie als kostbare Andenken an einen ungewöhnlich talentierten Sänger und liebenswürdigen Menschen bewahren.

Theodor Bömelburg – Reichstagsabgeordneter aus Westönnen

Zu Anfang möchte ich einen Überblick über die Familienverhältnisse des Theodor Bömelburg geben. Am 27.September 1862 wurde Theodor Bömelburg als Sohn der Eheleute Maurer Johann Albrecht und seiner Ehefrau Wilhelmine (geb.Bonnekoh) in Westönnen geboren. Er wurde am 29.September 1862 in der Westönner Pfarrkirche getauft. Die Paten waren der Schneider Theodor Bonnekoh und die Anna Maria Bömelburg beide aus Westönnen.(1)

Die Eltern hatten insgesamt 6 Kinder. Der Beruf des Maurers war in der Familie Bömelburg sehr verbreitet. Die Familie Bömelburg stammte ursprünglich aus der Gemeinde Ottbergen bei Warburg. Nach dem Besuch der Westönner Volksschule erlernte er den Beruf des Maurers und war in diesem Bereich als Handwerker in Westönnen und verschiedenen anderen Orten bis 1894, so wahrscheinlich in Werl, Dortmund, Bochum und Hamburg, tätig. (2)

In den Jahren ab 1875 wurde im Bereich von Westönnen und Werl durch die industrielle Entwicklung das Bauwesen sehr stark gefördert. Der Bau der Ziegelei in Westönnen um 1880 durch den Bauer Ebel-Schulte brachte auch hier eine Veränderung der Baustruktur. Waren bisher hauptsächlich Grünsandsteinbauten tonangebend, so wurde jetzt mit gebrannten Ziegeln gebaut. Eine Erleichterung für die Bauleute? Aber auch im benachbarten Werl wurden Industriebauten errichtet. Als bekanntestes Bauwerk ist auch heute noch für viele die Brennerei/ Hefefabrik Wulf zu nennen. Das brachte auch viele Handwerker aus anderen Landesteilen in unsere Gegend. Neue Einflüsse machten sich hier breit. Die kirchlichen Arbeitervereine, siehe Kolping, aber auch die politischen Vertretungen der Arbeiterschaft, die Sozialdemokratie begannen ihre Arbeit. (3)

Bis zu seiner Militärzeit war Theodor Bömelburg gläubiger Katholik und Kirchgänger. Im Jahr 1886 war er einer der Gründer des Maurer-Fachvereins in Bochum. Im März des Jahres 1887 kam er wieder nach Hamburg und fand dort Anschluss an die Soziademokratie. Er wurde 1888 Bezirksvorsitzender der Hamburger SPD und gehörte von 1904 bis 1907 der Hamburger Bürgerschaft an. Der Wahlkreis Dortmund Hörde stellte ihn 1903 als Kandidat für den Reichstag auf. Er wurde gewählt und vertrat diesen Wahlkreis bis 1912 im deutschen Reichstag. Im Fachverein der Maurer wurde er 1888 Bezirksführer und wurde 1891 Mitbegründer des reichsweiten Maurerzentralverbandes. Durch seine besonderen Fähigkeiten und sein taktisches Geschick wurde Theodor Bömelburg schon 1893 der 1.Vorsitzender des Zentralverbandes der Maurer und blieb dies bis 1910. Danach war er noch bis zu seinem Tod Vorsitzender des neu gegründeten Bauarbeiterverbandes von Deutschland. Außerdem war Theodor Bömelburg von 1907 bis 1912 Sekretär der internationalen Maurerkonferenz. Bereits seit 1899 und in den Jahren 1902, 1905und 1908 war er einer der Vorsitzenden der Gewerkschaftskongresse der freien Gewerkschaften.

1902 sprach er sich bei dem Kongress gegen innergewerkschaftliche Kritik und für ein enges Bündnis mit der SPD aus. Auch war er während der Massenstreikdebatte einer der entschiedensten Gegner von Rosa Luxemburg. Er sprach sich 1905 auf dem Kongress der freien Gewerkschaften gegen einen politisch motivierten Generalstreik aus den andere führende Gewerkschaftler und Politiker der links stehenden Parteien befürworteten.

Zitat: “Ungeheuere Opfer hat es gekostet, um den augenblicklichen Stand der Organisation zu erreichen, um aber unsere Organisation auszubauen, brauchen wir in der Arbeiterbewegung Ruhe“.

Durch vernünftige Politik des miteinander konnte er eine starke Arbeitnehmerbe-wegung mit aufbauen. Sein Ausspruch: „Partei und Gewerkschaft sind eins“ gaben über seine Haltung Ausspruch. (4) Er starb am 7.oktober 1912 in Hamburg und wurde unter großer Anteilnahme der Gewerkschafts- und Mitglieder der SPD begraben. Im ersten viertel des 20.Jahunderts wurde in Hamburg-Horn eine Straße nach ihm benannt.

(1) Kirchenbuch Taufen 1862/S285 St.Cäcilia Westönnen

(2) Beiträge zur Geschichte des SPD-Ortsvereins Werl, Michael Jolk 2006

(3) Werl Geschichte einer westfälischen Stadt Frau Amalie Rohrer, Hans Jürgen Zacher,Band 2,1994, Heimatbuch Westönnen Westhues 1966

(4) Sozialistische Monatshefte – Nachruf Heinrich Stühmer, S.1435/36

Laurentius III – 50. Abt vom Kloster Bredelar

Mit freundlicher Genehmigung des Autors, Guido Schäferhoff aus Sassendorf, veröffentlichen wir hier seine Abhandlung über den letzten Abt des Klosters Bredelar. Er hieß Melchior Schäferhoff, mit Ordensnamen Laurentius, und ist 1747 in Westönnen geboren. Vielen Dank dafür.

Melchior Schäferhoff entstammt dem Westönner Zweig einer alten Großbauernfamilie aus Siveringen (heute Gemeinde Ense / Kreis Soest). Er wurde als ältestes von sehchs Kinder des Westönner Küsters Melchior Schäferhoff und seiner Ehefrau Anna Clara Maria geb. Henning am 11. April 1747 geboren. Am 15. April 1747 wurde er in der katholischen Pfarrkirche zu Westönnen getauft. Wie bereits sein Vater und sein Großvater (ebenfalls Küster zu Westönnen von 1723-1740) besuchte er das Gymnasium Laurentianum in Arnsberg.

Am 19. April 1766 war er in die Ordensgemeinschaft der Zisterziensermönche aufgenommen worden und erhielt den Ordensnamen Laurentius, Nach seiner Ausbildung und Ablegung der Gelübde wurde 1771 zum Priester geweiht. Hiernach betraute man ihn zunächst mit der Verwaltung kleinerer Klosterämter. So diente er als Hilfsküster, Küster und Refektoriumsverwalter der Ordensgemeinschaft. Ab 1778 übernahm er als Pfarrer die Pfarrstelle in Bontkirchen, die auch das Amt des Zehntdirektors zu Messinghausen beinhaltet. Ab 1781 war er Zehntdirektor zu Korbach und ab 1788 zu Brilon.

Obwohl der Abt des Mutterklosters Hardehausen als Vaterabt das Recht hatte, die Neuwahl eines Abtes im Tochterkloster Bredelar zu leiten, setzte sich 1790 der Kölner Erzbischof und Kurfürst Maximilian Franz von Österreich über dieses Recht hinweg und entsandte den geistlichen Rat Freusberg nach Bredelar, um der Wahl vorzustehen. Dies war notwendig geworden, weil am 24. Januar 1790 Abt Joseph Kropff mitten in den Aufbauarbeiten des durch einen Brand im März 1787 bis auf die Grundmauern niedergebrannten Klosters, verstorben war.

Der Hardehausener Abt protestierte zunächst gegen dieses Vorgehen und den Eingriff in die Rechte der Zisterzienser, mit dem Argument, das diese nicht dem Erzbischof sondern nur dem Papst unterstünden. Der Kurfürst kümmerte sich jedoch nicht um die Einreden und ließ die Bredelarer Brüder am 11. Mai 1790 die Wahl vollziehen. Diese fiel auf den 43 Jahre alten Ordensbruder Melchior Schäferhoff, der damit als Laurentius III. der 50. Abt des Klosters wurde.

Eine seiner ersten Amtshandlungen war sicherlich die Weiterführung und Vollendung der Bautätigkeiten im Kloster. Zugleich musste er aber auch die Durchsetzung einer neuen Anordnung des Kölner Erzbischofs sorgen, die dem allmählichen Verfall der Sitten im Klsoter entgegenwirken sollte. Dieser hatte dem Kloster, zugleich mit der Neuwahl des Abtes, eine neue innere Ordnung und andere Strukturierung geben wollen. Sie betraf nicht nur die Amtsgeschäfte des Abtes, sondern auch die Umverteilung der Klosterämter und der Zuständigkeiten. Auch sollte ein Klosterkapitel, bestehend aus dem Abt als Vorsteher und den zehn ältesten Klosterbrüdern, eingerichtet werden. Die Entscheidung des Gremiums sollte selbst die Entscheidung des Abtes aufheben können. So sinnvoll diese neue Ordnung in der Zeit erheblicher politischer und gesellschaftlicher Umbrüche sicher war, sie ließ sich offenbar nicht ohne Widerstände umsetzen. Im Jahre 1796 gab es hierüber zwischen Abt Laurentius und den Ordensbrüdern, die ihre neu gewonnenen Rechte ihm gegenüber immer massiver einforderten, zu einem heftigen Streit.

Der Abt verklagte daraufhin den gesamten Konvent und setzte seine althergebrachten Rechte beim Kölner Erzbischof durch. Die erzbischöfliche Anordnung von 1790 war hinfällig und wurde dem gemäß zurückgenommen. Der Eintracht und dem Frieden der Klostergemeinschaft war diese Entscheidung sicher abträglich und späterhin wird berichtet, dass es hiernach vermehrt Uneinigkeit und Intrigen gab.

Dieser scheinbar unüberbrückbare Graben zwischen Tradition und Moderne gestalteten sich nicht nur in Bredelar schwierig. Auch ander Klöster waren im Umbruch und den liberalen Vorstellungen. Auch andere Klöster waren vom Umbruch und den liberalen Vorstellungen dieser Zeit betroffen. So war Abt Laurentius III. bereits im Oktober 1790 vom Kurfürsten als erzbischöflicher Kommisar ins Zisterzienserinnenkloster Himmelpforten entsandt worden. Hier setzte er liberale Reformen durch, die in einem voerherigen ausgelöst durch Dissonanzen zwischen den Konventualinnen und der Chorjungfrau Wilhelmina Iskenius, durch den erzbischöflichen Visitator Neesen gescheitert waren. Die Himmelpforter Abtissin Clementine Todt und die Konventualinnen hatten ihre althergebrachte Ordnung gegenüber Neesen zunächst vehement verteidigt. Abt Laurentius modifizierte das bereits durch Neesen vorgelegt und reformierte Regelwerk oder milderte es in Teilen ab, so dass die Nonnen ihren Widerstand dagegen in der Folge aufgaben. Ebenso setzte er offenbar die erzbischöfliche Weisung, keine neuen Konventualinnen und Laienschwestern aufzunehmen, in Gänze um.

Im März 1792 reiste Laurentius in seinen Heimartort Westönnen, denn unter dem 24. März meldet das Westönner Kirchenbuch die Übernahme seiner Patenschaft bei der Taufe von Melchior Adam Böckmann, dem Sohn seiner Schwester Clara und seines Schwagers Heinrich Böckmann genannt Luigsmöller.

Als am 17. Oktober 1803 Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt als neuer Landesherr des Herzogtums Westfalen die Aufhebung aller Klöster befahl war auch Bredelar betroffen. Abt Laurentius erhielt nach der Säkularisierung ein Pensionsgehalt von jährlich 1600 Florin zugesprochen. Dieses wäre nach den geltenden Rechtsverodrnungen des Reichsdeputationshauptausschusse sogar um 400 Florin höher gewesen. Allerdings hatte sich Laurentius in der Übergangszeit des Klosterauflösung zunächst geweigert, den Rechts- und Vermögensstatus sowie das Bibliotheksverzeichnis zu erstellen. Erst als im angedroht wurde, seine Pension auf lediglich 500 Florin festzusetzen, sollte es er sich weiterhin weigern, lieferte er die Aufzeichnungen.

Anfang 1804 verließ Bredelars letzter Abt das Kloster und zog in die Ordenskommende des Deutschen Ordens nach Mühlheim/Möhne (heute Warstein). Dort starb er am 6. September 1921 im Alter von 74 Jahren an Altersschwäche. Beigesetzt wurde er am 8. September in der Ordensgruft der Ordensritter in der katholischen Pfarrkirche St. Margaretha in Mühlheim durch Franz Drepper, den Mühlheimer Pfarrer und späteren Bischof zu Paderborn.

Bei Kirchenumbauten 1939 (Heizungseinbau) wurden die sterblichen Überreste der hier ruhenden sieben Ritter sowie des Abtes umgebettet und in unmittelbarer Nähe der Kirche auf dem alten Friedhof wiederbestattet. Die Erinnerung daran hat man in einer Inschrift auf der Rückseite des alten Friedhofskreuzes festgehalten. Sie lautet: Hier ruht der letzte Abt des Cisterz. Klosters Bredelar Pröl. Laurentius Schäferhoff + 6.9.1821 – Mit den Toten dieses Gottesackers erwarten hier d. künftige Auferstehung Deutsche Ordensritter die zuerst im früheren Totenkeller der Pfarrkirche beigesetzt waren. R.I.P.

Die kunstvolle Krümme (Abtsstab), die von seinen Amtsvorgänger Joseph Kropff angeschafft wurde und die er offenbar übernommen hat, befindet sich heute im hessischen Landesmuseum Darmstadt. Über das Brustkreuz (Pekrotale) gibt eine Notiz im Propsteiarchiv Arnsberg-Wedinghausen weiteren Aufschluss. Dort heißt es unter dem 3. April 1822: „Die Regierung teilt dem Pfarrer (Friedrich Adolf) Sauer mit, dass der König den Verkauf des Brustkreuzes des Abtes Schäferhoff von Bredelar zu Gunsten der Pfarrkirche genehmigt habe“.

Einzelnachweise:

* Staatsarchiv Münster, Auswärtige Archive, Hessen III (Akten und Urkunden des Kloster)

* Möhrichen, Petrus: Catalogus nomina reverendissimorum patrum ac fractum continens qui ab anno 1600 in libero ac exempto monasterio betae Mariae virginis de Bredelaria S. Cisterciencis ordinis professi sunt, Staatsarchiv Münster, Mcsr. VII 5742

* Christian Löffke/Guido Schäferhoff: Die märkische Pfarrerfamilie von Steinen; in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Bd. 55, Seite 146 ff, Münster 1997

* Guido Schäferhoff, Bad Sassendorf: Kurze Geschichte der Familie Schäferhoff; In: Mitteilungen der Werler Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung, 1997 Archiv der Gemeinde Ense: Visitationsprotokolle des Klosters Himmelpforten 1790

* Findbuch Propsteiarchiv Arnsberg-Wedinghausen

* Schoppmeier, Heinrich: Die Geschichte der Pfarrgemeinde und Kommende Mülheim; In: Die Geschichte der Gemeinden Sichtigvor, Mülheim, Waldhausen – Balve 1968

Literatur

* Seibertz, Johann suibert: Geschichte der Abtei Bredelar: In: Historisch – geografisch – statistisches – literarisches Jahrbuch für Westfalen und den Niederrhein I. Coestfeld 1817, Seite 82 – 165

* Josef Henneck, Köln: Die Geschichte des Klosters Bredelar (Druck und Verlag Heinrich Boxberger), Niedermarsberg 1937

* Bernd Follmann: Laurentius Schäferhoff – der letzte Abt des Klosters Bredelar; In: Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes, Ausgabe 3 / September 2003

Web

* Homepage Guido Schäferhoff – www.schaeferhoff.org – Hof- und Familiengeschichte Schäferhoff

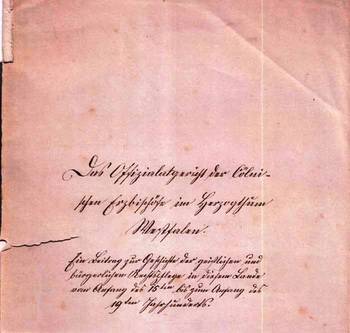

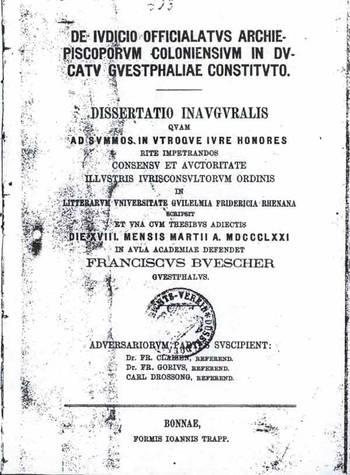

Landgerichtspräsident Dr. Franz Büscher

In unserem Beitrag vom 14. April 2013 hatten wir über den ehemaligen Westönner Hof Schleep-Büscher berichtet. Zugleich aber auch angekündigt einen Folgebeitrag über den letzten Besitzer des Hofes zu veröffentlichen. Dr. Franz Büscher war am 13. Februar 1928 in Essen gestorben. Einen Tag später widmete die Essener Volkszeitung dem Verstorbenen einen ausführlichen Nachruf. Dieser berichtet alles und umfangreich über das Leben des Dr. Franz Büscher. Westönnen-Online hat aus diesem Grunde den Text nachstehend wortwörtlich übernommen. Im gleichen Umfang dokumentiert die Essener Volkszeitung drei Tage später, am 17.02.1928, die Beisetzungsfeier.

Essener Volkszeitung vom 14. Februar 1928

LANDGERICHTSPRÄSIDENT BÜSCHER + „In der Nacht zum Montag ist der langjährige Präsident des Essener Landgerichts, Geh.Oberjustizrat Dr.Franz Büscher , im 79 Lebensjahre ziemlich unerwartet gestorben.

Mit dem alten Herrn, der bis in die letzten Wochen seines arbeitsreichen Lebens und erfolggekrönten Wirkens rüstig war, ist eine der markantesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unserer Stadt dahingeschieden, der Mann, dem nicht nur die Rechtspflege viel zu verdanken hat, der vielmehr auch über den Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hinaus an der Entwicklung des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Essen verdienstvollen Anteil genommen hat. Ein Sohn der Rote Erde, war er ein Mann des Rechtes und der Tat, erfüllt von zäher, unbeugsamer Energie, gepaart mit eisernem Selbstbewußtsein und den hohen Idealen seines Berufes.

Schon in den 70er Jahren finden wir ihn als jungen Richter in Essen seines Amtes walten, und seit jener Zeit hat er unsere Stadt wohl vorübergehend verlassen, weil es der Dienst so mit sich brachte, aber die Beziehungen zu Essen hat er seitdem nicht mehr unterbrochen. Reichlich zwei Jahrzehnte hat er das Amt des Präsidenten am Essener Landgericht verwaltet, bis er, nicht etwa aus Gesundheitsrücksichten, sondern ausschließlich aus Dienstaltersrücksichten Veranlassung nahm, in den Ruhestand zu treten. Dies war im Jahre 1921. Kurz vorher hatte die preußische Bundesversammlung das Gesetz über die Dienstaltersgrenze der Beamten beschlossen. Nun ist auch er von Gott zur Ewigkeit abberufen.

Landgerichtspräsident Dr. Büscher war geboren am 22. September 1848 in dem Orte Westönnen im Kreise Soest. Er besuchte das Gymnasium in Paderborn und studierte ausschließlich an der Universität Bonn. Dort holte er sich auch den Doktorhut, und zwar promovierte er mit der wissenschaftlichen Arbeit über die Offizialatgerichte im ehemaligen Herzogtum Westfalen. Im jungen Alter von 22 Jahren trat er am 31. Oktober 1870 in den Justizdienst ein. Am 1. Februar 1877 wurde er als Kreisrichter in Essen angestellt. Am 1. Oktober 1879 erfolgte seine Bestallung als Amtsrichter in Essen. Die folgenden vier Jahre wirkte er in dieser Eigenschaft am Essener Amtsgericht, bis er am 1. Mai 1883 als Landrichter nach Duisburg versetzt wurde. Dort verblieb er ungefähr ein Jahrzehnt. Er saß dort mit in der Strafkammer, die als erste über den von der preußischen Staatsregierung inkriminierten Aufruf zur Ostermontags-Versammlung 1884 in Köln wegen Rückberufung des Erzbischofs Melchers zu befinden hatte und zu einem freiberechenden Ergebnis gelangte.

Am 1. Oktober 1892 siedelte er als Oberlandesgerichtsrat nach Hamm über, bis er am 1. Juli 1894 zum Landgerichtsdirektor in Münster ernannt wurde. Sechs Jahre lang verblieb er auf diesem Poste. Dann kehrte er nach Essen zurück, um unsere Stadt nicht mehr zu verlassen. Im August 1899 wurde er als Nachfolger des langjährigen Essener Landgerichtspräsidenten Geh. Oberjustizrat Korn, der kurz zuvor in den Ruhestand getreten war, zum Präsidenten des Essener Landgerichts ernannt. Das Amt, das er am 1. Januar 1900 antrat, an jenem für die preußische und deutsche Rechtspflege denkwürdigen Tage, an dem das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat. Im Dezember 1907 erfolgte seine Ernennung zum Geh. Oberjustizrat. Am 1. April 1921 trat Landgerichtspräsident Dr.Büscher, nachdem er 50 Jahre seines arbeitsreichen Lebens dem Staat und der Rechtspflege gewidmet hatte, in den Ruhestand.

Er hat während seiner Amtstätigkeit in Essen sich um die Förderung der Rechtspflege im Landgerichtsbezirk Essen, dem zweitgrößten im preußischen Staate, unbestrittene und dauernde Verdienste erworben, und vor allen Dingen ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, daß der prächtige Justizpalast, der heute am Haumannshof steht, sein Werk ist. Unvergessen ist die zähe Energie, die Landgerichtspräsident Büscher seinerzeit in der Geschichte des Justizbaues entwickelt hat. Er vertrat mit aller Entschiedenheit das Projekt, das Justizgebäude am Haumannshof zu errichten. Es gab damals scharfe Kämpfe, und nicht viel hat gefehlt, und das Justizgebäude hätte heute an der Eickenscheidter Fuhr gestanden. Die Zeit hat dem alten Herrn recht gegeben. Im März 1913 war das neue Justizgebäude am Haumannshof bezugsfähig, und im Mai des Jahres erlebte Landgerichtspräsident Dr. Büscher die Freude, seine Bemühungen durch die feierliche Einweihung des Justizbaues gekrönt zu sehen. Nur wenigen Eingeweihten dürfte es bekannt sein, daß er den Justizfiskus veranlaßt hat, den an das Justizgebäude angrenzenden Grundbesitz käuflich zu erwerben, und zwar als Terrain für ein Geschäftsgebäude für das zukünftige Oberlandesgericht in Essen.

Aber neben den aufreibenden Dienstgeschäften fand Landgerichtspräsident Büscher auch noch Zeit, sich im Dienste der Stadt Essen zu betätigen. Schon als junger Kreisrichter war er hier in Essen mit dem späteren Kardinal und Erzbischof Fischer in nähere Verbindung getreten, als dieser als Religionslehrer am Burggymnasium hier wirkte. Von Kardinal Fischer erhielt er den Impuls, um die katholische Töchterschule B.M.B. sich zu bemühen, was er mit rührendem Eifer getan hat, ein besonderer Beweis für seine freundliche Überzeugung. Auch auf kunst- und lokalhistorischem Gebiet hat er sich erfolgreich betätigt. Bekannt sind beispielsweise seine wertvollen Beiträge, die er zur Geschichte der Stadt Essen und des Stiftes Essen geschrieben hat. Und dieser Aufgabe hat er sich auch noch mit großer Hingabe während der sieben Jahre gewidmet, die er im Ruhestand verlebte.

Landgerichtspräsident Büscher hinterläßt fünf Kinder (zwei Söhne und drei Töchter). Ein schwerer Schlag, von dem er sich nie vollständig erholt hat, traf ihn im vorigen Sommer, als seine Tochter, die Frau des Landgerichtsdirektors Schroeder in Bielefeld, starb. Bis in die letzten Lebenstage hinein hat Landgerichtspräsident Büscher sich seine alte Anhänglichkeit an das Justizgebäude bewahrt. So häufig sah man ihn ein und aus gehen und mit lebhaften Interesse Anteil nehmen an der Abwicklung der Dienstgeschäfte. Seit acht Jahren war aber der alte Herr an das Zimmer gebannt. Eine Erkältung, die er sich der gegenwärtigen tückischen Witterung zugezogen hatte, warf ihn auf das Krankenbett, von dem er sich nicht mehr erheben sollte. Zu der Erkältung trat eine Komplikation hinzu, und in der Nacht um 1 Uhr verschied er nach kaum achttägigem Krankenlager.

Mit dem Geh. Oberjustizrat Dr. Büscher ist ein Mann von hohen Verdiensten um die preußische Justiz aus dem Leben geschieden, aber gleichzeitig ein treuer Sohn der katholischen Kirche, den enge Bande der Freundschaft mit dem unvergeßlichen Geheimrat Dr. Laarmann verknüpften. Mit Dr. Cardauns, dem langjährigen Chefredakteur der „Köln. Volkszeitung“, ist er von seiner Bonner Studienzeit zeitlebens nahe befreundet geblieben. Das Ableben des alten Herrn wird allenthalben eine gerechte Trauer hervorrufen, denn von ihm darf gesagt werden, daß er keine Feinde, nicht einmal Gegner gehabt haben dürfte. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die Stadt Essen hat die Verdienste, die sich Landgerichtspräsident Büscher um das öffentliche Wohl erworben hat, dauernd dadurch gewürdigt, daß sie einer Straße seinen Namen gegeben hat.“ Nachzutragen ist noch folgende Information: In den Beiträgen des Essener Historischen Vereins von 1928 erschien natürlich auch ein umfangreicher Nachruf. Hieraus ist folgende Zeile hoch interessant: “ Von zwei Aufgaben, die Büscher während seines letzten Lebensjahres in Anspruch genommen haben, ist nur die eine zum Abschluß gekommen, die Darstellung der Geschichte seines Heimatortes Westönnen bei Soest, ein Denkmal treuer, pietätvoller Heimatliebe…….“

Trotz vieler Bemühungen ist diese Schrift zur Zeit nicht auffindbar!

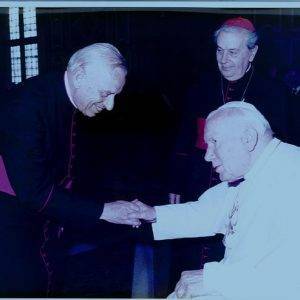

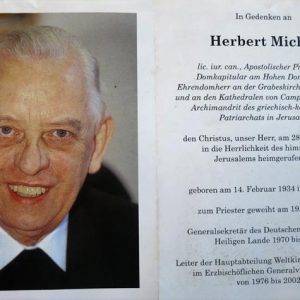

Prälat Herbert Michel (1934 – 2002)

Autor: Dieter Holtheuer

Reif zur Ernte, so titelte Prälat Herbert Michel seine Ansprache anläßlich der Exequien (kirchliche Begräbnisfeier) für Heinrich Vogelsang aus Westönnen am Silvestertag 1973. Wer waren Prälat Herbert Michel und Heinrich Vogelsang und was verband sie in ihrem Leben? Kurz gesagt, Heinrich Vogelsang war der Onkel von Herbert Michel. Über beide möchten wir hier berichten.

Reif zur Ernte, so titelte Prälat Herbert Michel seine Ansprache anläßlich der Exequien (kirchliche Begräbnisfeier) für Heinrich Vogelsang aus Westönnen am Silvestertag 1973. Wer waren Prälat Herbert Michel und Heinrich Vogelsang und was verband sie in ihrem Leben? Kurz gesagt, Heinrich Vogelsang war der Onkel von Herbert Michel. Über beide möchten wir hier berichten.

Beginnen wir mit Heinrich Vogelsang. Geboren, als zweites Kind aus erster Ehe des Adam Vogelsang und der Maria Elisabeth Böhmer-Pieper, am 14. August 1891. Er erbte den „Im Winkel“ gelegenen, früheren Rufautschen Hof von seinem Vater Adam. 1922 ehelichte er die aus Werl stammende Anna Roffhack. Drei Töchter und ein Sohn wurden dem Paar geboren.

Neben seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit widmete er sich ganz intensiv der Westönner Schützenbruderschaft. Von 1912 bis 1954 leistete er hervorragende Vorstandsarbeit in der Bruderschaft. Er war König, Adjutant, Hauptmann und letztlich Brudermeister. Einen Tag nach Weihnachten 1973 starb er mit 82 Jahren.

Bevor über Herbert Michel berichtet wird, zitieren wir aus seiner Ansprache zur Begräbnisfeier für seinen Onkel:

„ Die Gemeinde Westönnen verdankt dem Verstorbenen viel. Als ich vor 30 Jahren hier in die Schule ging, wurde im Fach Heimatkunde auch die Geschichte Westönnen’s bis in die neuere Zeit hin behandelt. Ich war damals recht stolz, auch den Namen meines Onkels, Heinrich Vogelsang, an der Tafel zu sehen, als vom Bau der Schützenhalle berichtet wurde. Die große Treue des Verstorbenen zur Schützenbruderschaft und ihren christlichen Idealen soll hier – für vieles andere – eigens erwähnt sein.“

Herbert Michel wurde am 14. Februar 1934 in Düsseldorf geboren. Seine Eltern stammten beide aus Westönnen. Der Vater Josef Michel, geboren am 6. Oktober 1886, und die Mutter Maria Ferdinande Vogelsang, geboren 2. August 1897, wurden am 2. September 1924 in der Westönner Pfarrkirche getraut. Vater Josef war Kriminalbeamter in Münster und später in Düsseldorf.

Die Mutter Maria Ferdinande war eine Halbschwester des Heinrich Vogelsang. Sie stammte aus der zweiten Ehe des Adam Vogelsang mit der Anna Böhmer aus Holtum.

Das Herbert Michel vor 30 Jahren, also um 1943, hier zur Schule ging, kann nur folgende Ursache haben. Die Familie wohnte ja in Düsseldorf und die Stadt litt stark unter den Auswirkungen des Krieges. Erhebliche Luftangriffe wurden auf Düsseldorf geflogen und die Familie erfuhr vorübergehend mehr Sicherheit bei der Verwandtschaft, auf dem Lande, in Westönnen. Während dieser Westönner Schulzeit empfing er am 6. Juni 1944 mit den Westönner Kindern, durch den Paderborner Weihbischof August Baumann, das Sakrament der Firmung.

Wenn es seine Zeit zuließ, hat er später immer wieder die Verwandtschaft in Westönnen besucht. Zu freudigen, aber auch zu traurigen Ereignissen. Während seines Diakonats, vor der Priesterweihe am 19.07.1960, hat er auch in der Westönner Pfarrkirche im März und April 1960 mehrere Kinder getauft.

Über das Leben und Wirken des Domkapitular Herbert Michel zitieren wir aus den Mitteilungen des Presseamtes des Erzbistums Kölns vom 28.08.2002:

„Domkapitular Herbert Michel verstorben

PEK (020828) – Das Erzbistum trauert um seinen stellvertretenden Generalvikar, den langjährigen Leiter der Abteilung Weltkirche/Weltmission, Domkapitular Herbert Michel (68). Er wurde heute tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Michel, der am 14. Februar 1934 in Düsseldorf zur Welt kam, studierte in Bonn und Freiburg Theologie und Philosophie. 1960 weihte ihn Kardinal Frings zum Priester. Nachdem er zunächst Kaplan an St. Marien in Velbert und ab 1962 als Assistent im Erzbischöflichen Generalvikariat tätig war, wurde er 1964 zum Studium an der Gregoriana in Rom beurlaubt, das er mit dem Licentiat in Kirchenrecht beendete. 1969 wurde er Sekretär im Erzbischöflichen Generalvikariat und Domvikar. Seit 1970 war er Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. Papst Paul VI. ernannte ihn 1973 zum Ehrenkaplan Seiner Heiligkeit. Nach seiner Tätigkeit als Rektor des Collegium Teutonicum von 1975 bis 1976 kehrte Michel nach Köln zurück und übernahm die Leitung der Hauptabteilung Weltkirche – Weltmission im Generalvikariat. Seit 1976 gehörte er auch dem Erzbischöflichen Rat an, und seit 1978 war er Diözesandirektor des Päpstlichen Werkes Missio. Michel war Ehrendomherr der Grabeskirche in Jerusalem und der Kathedrale von Campanien sowie Archimandrit des griechisch-katholischen Patriarchats von Jerusalem. Papst Johannes Paul II. verlieh ihm im September 1983 die Würde eines päpstlichen Ehrenprälaten. Im Mai 1985 war Michel zum Domkapitular ernannt worden. 1999 hatte ihn Papst Johannes Paul II. zum Apostolischen Protonotar ernannt.

Die Beisetzung des heute verstorbenen Domkapitular Herbert Michel erfolgt am Freitag kommender Woche, dem 6. September. An diesem Tag wird der Leichnam um 9.40 Uhr von der Marienkapelle an der Burgmauer in den Hohen Dom überführt. Dort feiert Erzbischof Joachim Kardinal Meisner um 10 Uhr die Begräbnismesse. Anschließend wird Herbert Michel, der völlig unerwartet im Alter von 68 Jahren in Köln verstarb, auf dem Domherrenfriedhof hinter dem Ostchor beigesetzt.“

Die Predigt von Joachim Kardinal Meisner anlässlich der Exequien von Prälat Herbert Michel im Hohen Dom zu Köln am 6. September 2002, ist im Internet, herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln, nachzulesen.