In Westönnen gibt es einige Straßen deren Namen manchem Bürger Rätsel aufgeben. Wir lesen unter anderem Straßenschilder, wie zum Beispiel: Am Teekamp, Am Humpertspfad, Elwieden, Mummelstraße oder Auf’m Hackenfeld. Bei der Breite-, West- und Oststraße ist die Namensgebung recht klar.

Im allgemeinen weisen die Bezeichnungen auch auf Flur- und Gewässernamen oder auf Personen- und Familiennamen hin. Auch Bäume, Pflanzen und diverse Ereignisse werden eingesetzt.

Zitat (Feldmann/Lefarth): „Straßen haben etwas Faszinierendes. Sie verbinden, sie trennen, sie führen, sie sind Orientierungshilfen, sie können zum Ziel oder in die Irre führen.“

In diesem Beitrag möchten wir ausführlich über die Geschichte der Westönner Straße – Am krummen Rücken – berichten. Geographisch zweigt sie von der Weststraße zwischen der alten Molkerei und der Firma Dreimeister nach Westen in die Westönner Flur ab.

Hugo Schoppmann schreibt in seiner Darstellung: „Die Flurnamen des Kreises Soest“ 1940: Auf’m krummen Rücken; op’m krummen Rüggen = früher ein gekrümmtes Ackerstück. In „Straßennamen der Stadt Werl“ 2003, von Burkhard Feldmann und Josef Lefarth heisst es: Die Bezeichnung weist auf die Form eines Flurstückes hin, das nicht winkelig begrenzt, sondern krumm ist.

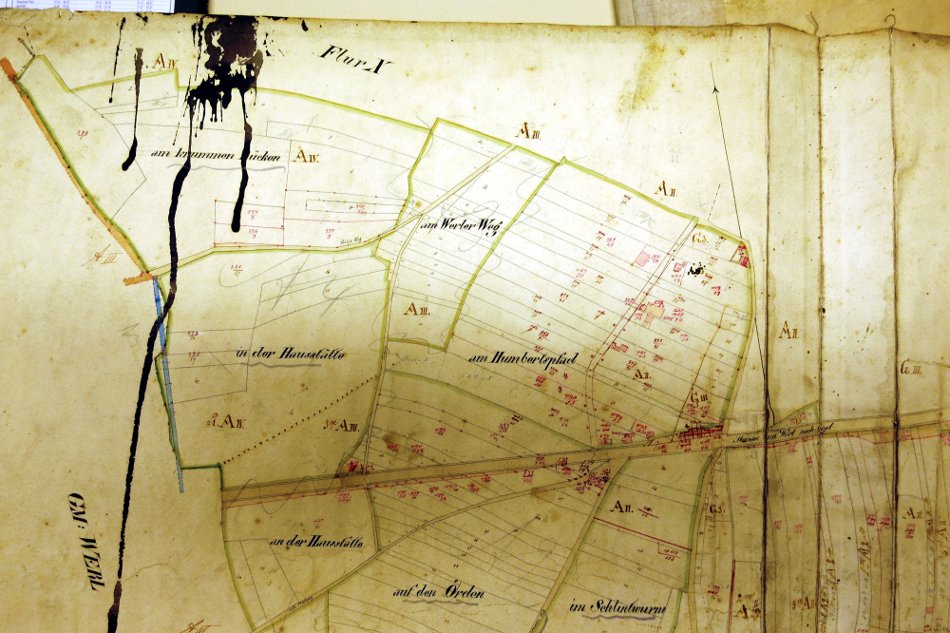

Beide Deutungen können die Geschichte dieses Straßennamens nicht ganz erfüllen. Alte Urkunden belegen die Existenz des Namens bereits seit 1688. Im Urkataster von 1828 wird in der Flur X, westlich von Westönnen gelegen, ein Landstreifen mit dem Namen „am krummen Rücken“ notiert.

Einige Nennungen erfahren wir von Belegen aus dem Archiv der Westönner Pfarrgemeinde. Offensichtlich hatte die Kirche eine Parzelle Land in der genannten Flur. Im Lagerbuch D von 1829 erscheint auf Seite 40/Absatz 15 folgender Eintrag:

„…Am krummen Rügge oder auf’m Moggenfeld in der Westönner Feldmark, Flur 10, Flur-Nr. 58; zwischen Wegeman und Keweloh gelegen; 1 Morgen u. 156 Ruthen…“

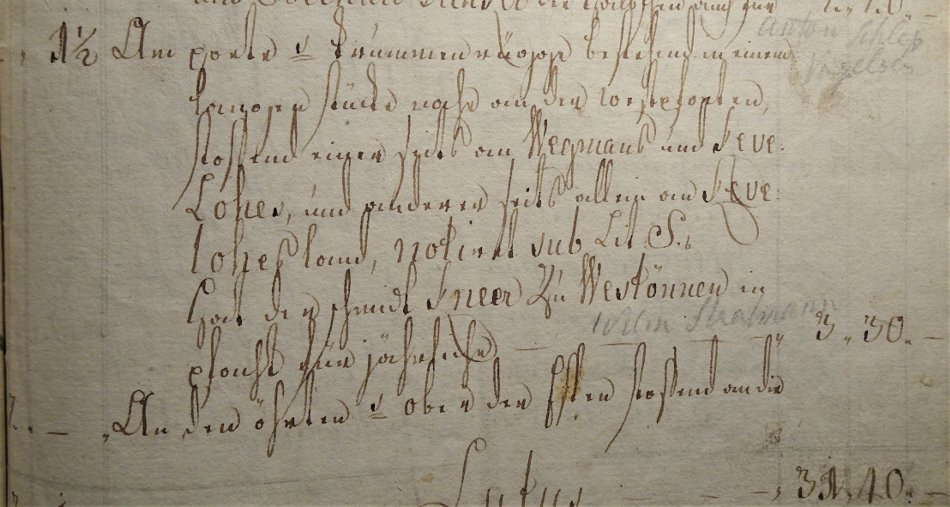

Aus dem Aktenband 2 des Pfarrarchivs erfahren wir aus einer Aufstellung von 1777/78 etwas über jährliche Einkünfte, Renten und Gefälle des Pastorats. Hier heißt es 1777:

„…1 ½ Soest-Morgen, Am Poete (Pforte) v (=vulgo=genannt) Krummen rüge bestehend in einem langen stücke nahe an der westpforten stoßend einerseits an Wegmans und Kevelohes, und anderer seits allein an Kevelohes, notiert sub. Lit S. Hat der Schmied Kneer zu Westönnen in Pacht für jährlich 3 Reichsthaler u. 30 Stüber…“

Bei dem Pächter Schmied Kneer handelt es sich um Philipp Kneer, der Eingesessener und Schmied zu Westönnen war. 1749 wird er als Sohn von Johann Kneer und Anna Theodora Henning geboren. 1773 heiratete er die Anna Elisabeth Frohne aus Ruhne. Seine 1778 geborene Tochter Anna Maria heiratet 1812 den Schmied Johann Gerhard Wilhelm Stratmann aus Nordherringen. Später hatte er auch das kirchliche Pachtland von seinem Schwiegervater übernommen. Erwähnt werden muss noch, dass die Mutter von Philipp, Anna Theodora Henning, aus der in Westönnen lange bekannten Schmiededynastie Henning stammt.

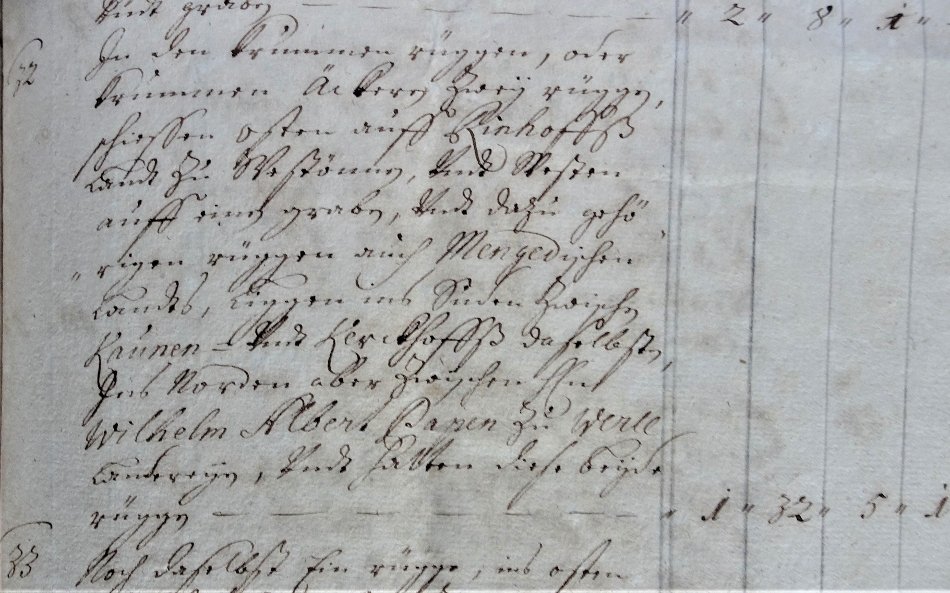

Im Band 1 unter Punkt 2 „Varia“(=Verschiedenes) erfahren wir über die Neuvermessung der von Mengedeschen Ländereien (die Familie von Mengede war Besitzer des adligen Hauses Westönnen) in Soester Maß von 1710, auf Seite 11/Pos.32:

„…In den krummen rüggen, oder krummen Äckeren zwey rüggen, schießen (=grenzen) Osten auff Rinhoffß Landt zu Westönnen, undt Westen auff einen graben, undt dazu gehörigen rüggen auch Mengedeschen Landes, liggen ins Süden zwischen Kaunen undt Kerckhoffß daselbsten, Ins Norden aber zwischen H(err)n Wilhelm Albert Papen zu Werl Landereyen, undt halten diese beide rüggen…“

Schließlich: Die älteste Nennung erfahren wir aus dem Lagerbuch von 1688. Hier verkaufen 1684 Pastor Melchior Linnemann und die Kirchenprovisoren Jacob Müller und Johann Hagen dem Johann Rudolf Hoiynck, Richter im Amt Balve, und seiner Frau Clara Elisabeth Herzhagen:

„…unsere fünff Morgen Erblandes; drey im Krummen Kampff am Rides graben, undt die anderen zwey an den Tönner Berken (Birken)gelegen…“

Was sagt uns nun „krummer Rücken“ wörtlich? Hier der Versuch einer Deutung. Man könnte meinen, dass die Bezeichnung von der schweren Arbeit der damaligen Landwirte stammt und diese davon einen krummen Rücken bekamen. Oder, wie am Anfang beschrieben es ein krummes oder nicht winkliges Ackerstück war. Handelt es sich etwa um ein ehemaliges altes Flächenmaß? Die Gebrüder Grimm bzw.deren nachfolgende Schreiber notieren in dem Wörterbuch von 1893 u.a. „…rücken eines Ackers, der mittlere, sich in die länge erstreckende erhabene Theil, auch ein zwischen zwei furchen eingeschlossener ganzer acker heiszt wol rücken. Oder „ rügge, rüggen, ein langgestrecktes ackerstück, gewöhnlich 1 morgen grosz…“

Folgt man der Straße „Am krummen Rücken“ in Richtung Westen so liegt nach ca 150m auf der linken Seite ein interessantes, heute bebautes, Grundstück. Es hat die Form eines spitzwinkeligen Dreiecks. Bis Ende des 19. Jahrhunderts lag hier die sogenannte Westönner Fillekuhle. In anderen Landstrichen Westfalens nennt man sie auch Schinderkuhle. Verendetes Vieh wurde in diesen Kuhlen vergraben. In der westfälischen Literatur wird dies mit: fillen = schinden = Fell abziehen; definiert.